「離婚」の科学

「離婚」の科学

「究極の選択」

選択肢(A)相手のことが好きでなくなったら、離婚すべき。

選択肢(B)相手のことが好きでなくなっても、離婚すべきではない。

*

先週、今週のドラマのテーマは「離婚」です。好きという恋愛感情が前提で結婚したわけですので、好きでなくなれば離婚は当然という主張が選択肢(A)です。喜多嶋准教授はこの立場です。他方、せっかく結婚したわけですから、軽々しく離婚すべきではないというのが選択肢(B)の立場です。妻の貴子はこの立場です。両方とも一理あります。

しかし、現実は?

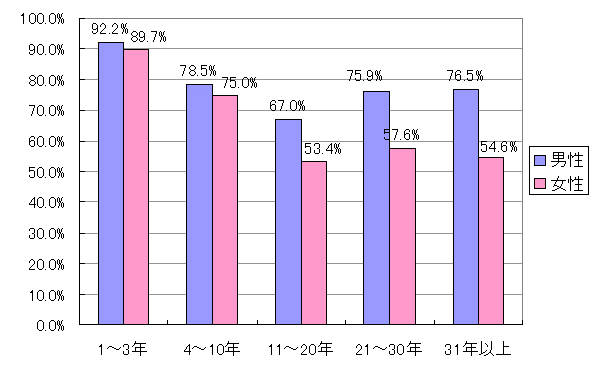

下図は「ブライダル総研夫婦関係調査2011年」からのデータです。結婚してからの年数が横軸、縦軸は「配偶者のことを愛しているか」どうかの二者択一に対する男女別の回答率です。

図表 「配偶者のことを愛している?」

3つの点が見てとれます。

第一に、常に男の方が「愛している率」が高いということです。31年以上夫婦関係を続けている場合には、夫が76.5%、妻が54.6%ですから、その差が約22%もあります。なんと男の片想い夫婦は5組のうち1組なのです!

第二に、男女差が顕著になるのは、結婚11年目以降ですが、11年目以降では妻が10人いるとしたら、半数近く(53.4%)は夫のことを愛していないと明言しています。「恋愛感情」(好き)と「愛情」(愛している)とは、異なるにしても、恋愛バブルがはじけて、夫婦生活を送っている男女が相当数いるということです。

第三に、結婚20年以上になると男性の愛情度が上昇します。11年~20年では67%だったのが、その後75%以上の愛情度に増えているのです。恋愛感情が復活したと考えるのは無理があり、むしろ「愛」というより、身体の衰えと定年が視野に入ってきて、自分一人では生きてゆけないかもという不安が「愛」という表現になっているというふうに私は解釈しています。

*

図表を詳しく見ると、10年以上夫婦でいても、過半数の夫婦が相手を愛して、夫婦関係に満足していると解釈できますが、果たしてそうなのでしょうか? 確率的にいうと必ずしもそのようには言えません。11年~20年結婚の夫婦を例に考えています。

この範疇の夫婦では、妻を愛している夫が67%、夫を愛している妻が53.4%ですから、過半数の夫婦が仲良くしているように見えます。しかし、それは数字的にそう見えるだけであって、実際には、一方が好きだが、他方は好きではない可能性も考えられるわけです。

確率的にいうと、夫婦がともに愛し合うのは、(夫67%×妻53.4%=)35.8%しかない可能性もあるということです。残りの64.2%は夫婦ともに愛していない最悪の場合や夫婦どちらかが片思い状態になっている場合となります。

つまり、一見高そうな相思相愛度も、実は全体の35.8%~53.4%のどこかに落ち着くということなのです。

同じような方法で各結婚年数に基づいて計算すると、夫婦の相思相愛率は、1~3年では82.7%、4~10年で58.9%、11~20年が35.8%、21~30年が43.7%、31年以上が41.8%程度まで低い可能性もあるということになります。というわけで、新婚カップルをのぞくと、日本人の中でずっと愛し合っているカップルは半数程度というふうになります。

最新データによると、離婚するカップルは全結婚の3分の1程度。上記のように離婚せずに結婚に留まるカップルで相思相愛なのが半数と計算すると、2/3のうちの1/2ですから全結婚の33%程度しか相思相愛でいられないかもしれないということです。つまり、現実的には選択肢(A)を選ぶ人(離婚する夫婦)、選択肢(B)を選ぶ人(離婚しないが少なくとも一方が好きではない夫婦)、および結婚して相思相愛を継続中の夫婦がそれぞれ1/3ずついるのが、日本の結婚ということになります。

*

いずれにしても、結婚も離婚も一生を左右する決断です。はるに婚姻届や離婚届を出してって手渡すのは間違っていますよね!? しっかり自分たちで決断しましょう。